ASUS TUF Gaming A1 M.2 SSD 外接盒

想搵一隻實淨、跌極唔爛又防水防塵嘅 M.2 SSD 外接盒 ? ASUS TUF Gaming A1 M.2 SSD 外接盒可能是個最佳選擇,整個外接盒均採用鋁金屬材質制作,厚重的金屬外殼不俗提升了散熱表現,更通過了MIL-STD-810H 516.8 Procedure IV 軍規防跌落,要求由 1.22 米摔落堅硬的地面時,電子設備必需仍能正常使用,同時加入了防水防塵結束並通過 IP68 認証,可以在 1.5 米浸半個鐘也不會有事,想整爛佢真係無咁易。

TUF Gaming A1 採用了鋁合金擠壓成型加工,厚重的外殼為 M.2 SSD 提供保護及散熱作用,鈦灰面表面採用陽極化噴化處理,正面具有立體的 TUF 標誌,加入橫坑紋理以提升散熱面積及加強防滑,背面則印有 TUF GAMING 文字 Logo,頂端設有扣孔可以配搭匙扣及或爬山扣,外觀設計非常具軍用質感。

規格方面,尺寸為 125.28mm x 54.27mm x 13.3mm、重量約 142g,正面具有一顆白色 LED 指示燈,底端設有一組 USB 3.2 Gen2 Type C 接口,提供最高達 10Gbps 的資料傳輸讀寫速度。

包括盒內除了 TUF GAMING A1 SSD 外接登本體外,同時附連 1 條 USB Type-C to Type-C 傳輸線、1 支六角工具匙及 1 本安裝使用說明書。

Realtek RTL9210B SSD Bridge 晶片

▲ 拆開 TUF Gaming A1 內部結構

拆開外殼後,可以看到 TUF Gaming A1 內部設有 1 組 M.2 SSD 介面,支援 M.Key 2230/2242/2260/2280 尺寸的 PCIe / SATA M.2 SSD 產品,為了提供更佳的散熱效果,預附了高效導熱墊令 SSD 元件熱力能直接傳導至鋁金屬外殼。

▲ Realtek RTL9210B-CG SSD Bridge 晶片 ▲ 支援 M.Key 2230/2242/2260/2280 尺寸

主控制器採用了 REALTEK RTL9210B-CG SSD Bridge 晶片,支援 USB 3.2 Gen 2 to PCIe Gen3 x2 / SATA 橋接功能,支援最高 10Gbps 傳輸速度,性能優異、相容性佳,支援 UASP(USB Attached SCSI Protocol)傳輸架構,讓 USB3.0 也能像 SCSI 傳輸協定的方式傳輸資料,不需等待上一筆資料傳輸完成後再進行傳輸資料的動作,並改善了在 CPU 的使用率、數據延遲及等待時間。

通過 IP68 防水防塵認証

▲ 內部與 USB 端子均設有矽橡膠防水圈

TUF Gaming A1 其中一個賣點是通過 國際防護等級認證 International Protection Marking (IEC 60529)規範的 IP68 等級認証,IP6X 是指固體防護能力,代表它完整密封可完全阻擋任何灰塵入侵裝置,IPX8 是指液體防護能力,代表可以在靜止的 1.5 米深的清水內浸泡 30 分鐘的防水能力。

這次我們找到一個淺水池作測試、水深大約 50cm,浸泡了大約 5 分鐘後 TUF Gaming A1 M.2 SSD 仍能運作正常。不過小編要提醒大家,IP68 是以靜止的 1.5 米水壓的清水作標準,這些淺水池其實加有氯氣、消毒水其實會損害 USB-C 的金屬端口,長時間泡浸會導致端口氧化,也不要拿它去用水柱、蓮蓬頭淋浴沖洗啊,IP68 是水下型保護並非防噴射啊。

MIL-STD-810H 軍規防跌落

TUF Gaming A1 另一個賣點是通過 MIL-STD-810H 516.8 Procedure IV 軍規防跌落,很多人一聽到軍規就會聯想到坦克那麼堅固,實際上 MIL-STD-810H 是有很多不同的標準同細項,這次是 516.8 Procedure IV 是針對電子產品的軍規防跌落,它是模擬軍人將電子產品掛扣在腰間時不小心跌落在堅硬的表面,在 1.22 米高度下、正反兩面、4 個側面、8 個角及 12 個邊,在不多於 5 個樣本中完成 26 次跌落測試,電子設備必需仍能正常使用。

這次我們找到一個非常硬的地面,單一樣本約 1.5 米高向外大用掟落地下 5 次,雖然外殼有明顯損傷但 SSD 仍能正常使用。

散熱測試︰

散熱測試採用 WD Black SN850 512GB NVMe SSD,SN850 是出了名的熱,對比 ASUS TUF Gaming A1 M.2 SSD 外接盒正常使用與不關散熱上蓋裸跑的溫度差異 ,閒置 15 分鐘兩者溫度相差 6°C,執行 AIDA64 Stress Disk Test 10 分鐘,可以看到 SSD 溫度可以相差 15°C。

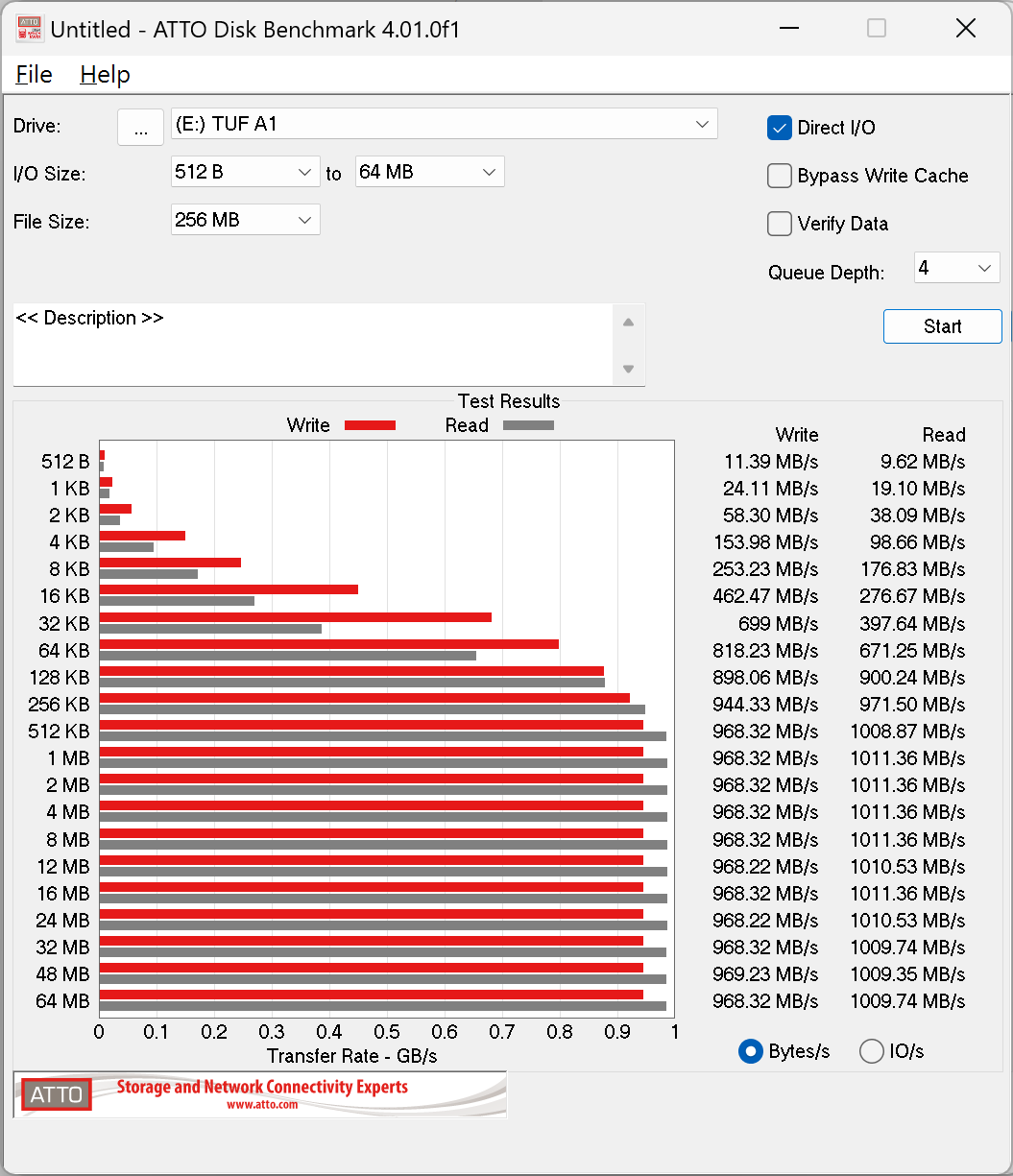

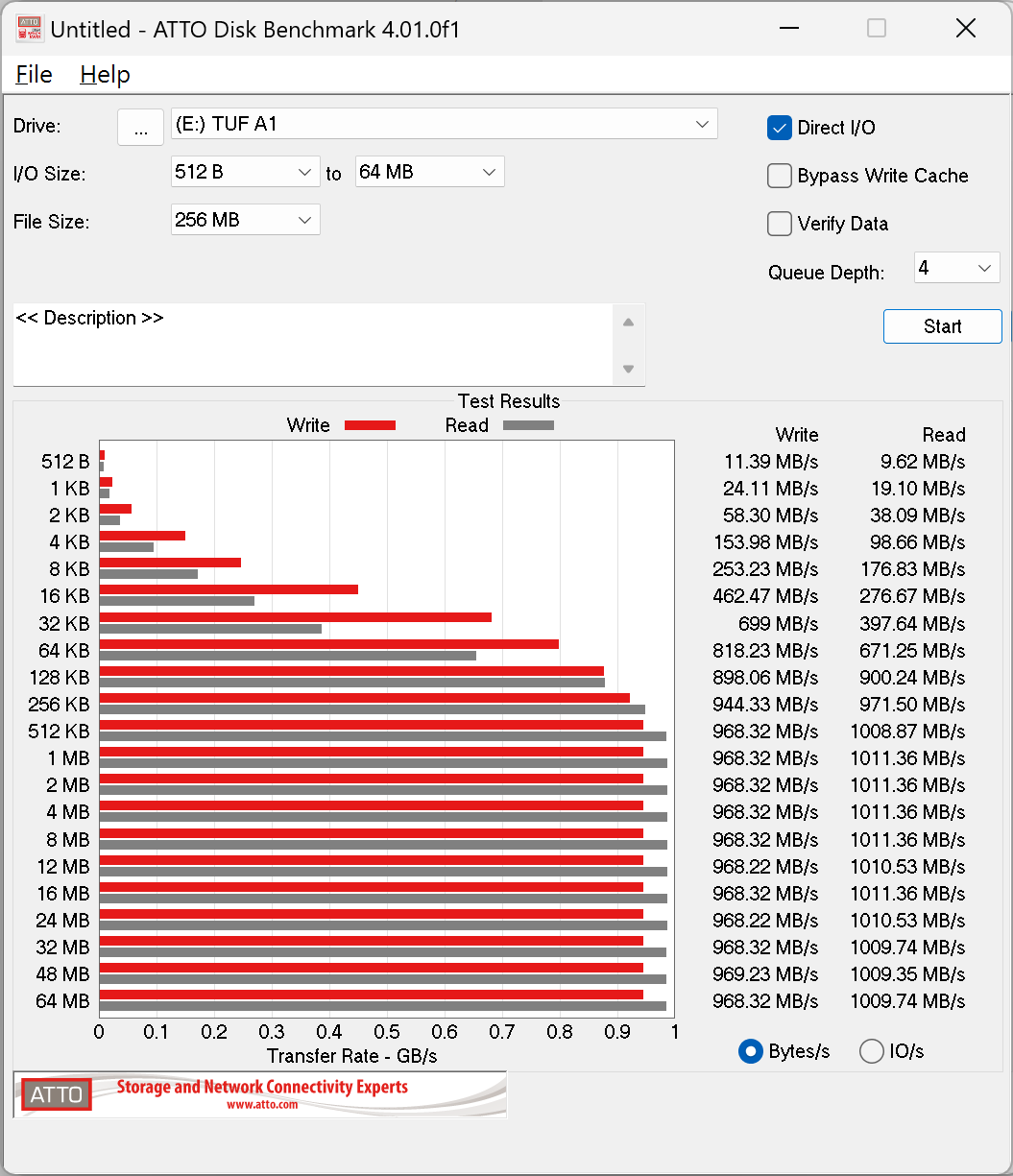

ATTO Disk Benchmark 測試︰

ATTO Disk Benchmark 是由 ATTO 公司推出的磁碟性能測試工具,該測試採用 256MB 資料大小,把資料的大小按 0.5K 、 1K 、 2K 倍數增加至 64MB,測試不同文件大小對磁碟寫入的速度影響,測試結果採用柱狀圖形表達。它採用順序寫入的方式測試磁碟的最佳讀寫能力,是現時業界標示產品最高性能的理論值基準測試。

Cooler Master Oracle AIR 是採用 USB 3.2 Gen 2 規格,最高傳輸速度為 10Gbps,無論使用多快的 M.2 SSD,讀寫性能瓶頸都落在 950~1050MB/s 水平,ATTO Disk Benchmark 測試錄得最高 1006.39MB/S Read、984.62MB/s Write。

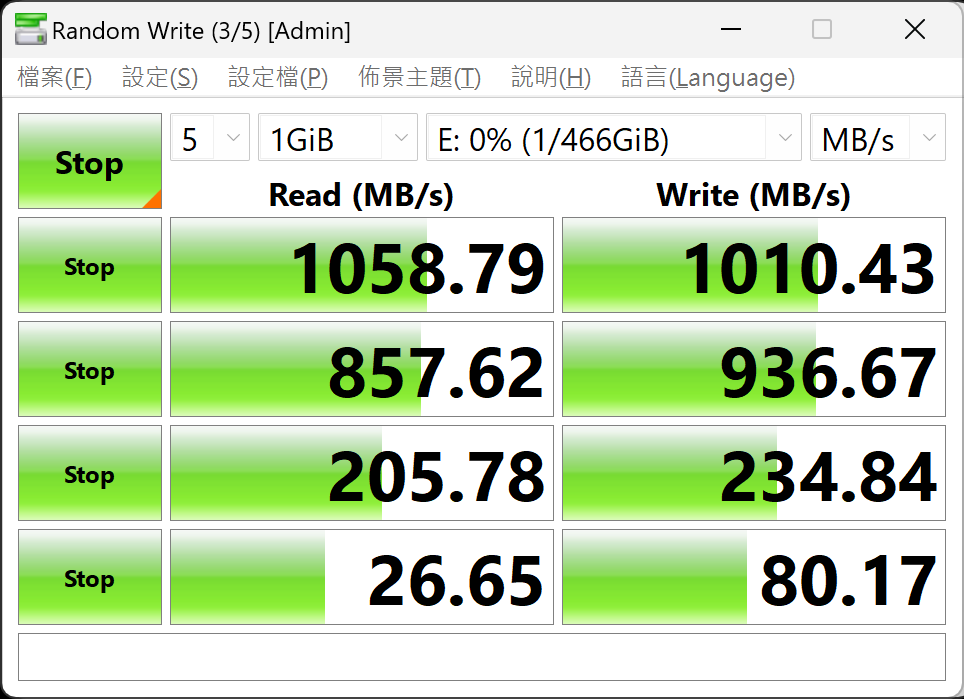

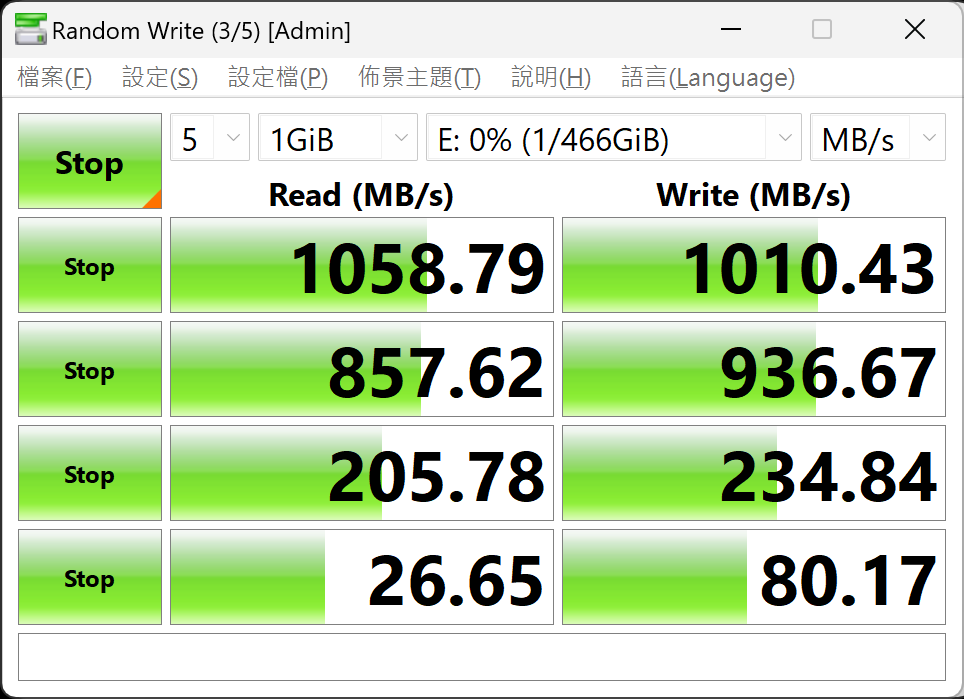

CrystalDiskMark測試︰

CrystalDiskMark 是一套由日本人 宮崎 典行 (Hiyohiyo) 開發的磁碟測試程式,提供磁碟連續讀寫速度測試及不同佇列深度 (Queue Depth) 的 4K 隨機多工讀寫性能測試。

透過 CrystalDiskMark 8.0.4 版本進行測試,Cooler Master Oracle AIR 的連續讀寫 Q8T1 速度分別為 1,038.91 MB/s Read、1,016.62 MB/s Write;連續讀寫 Q1T1 速度為 847.07MB/s Read、869.42 MB/s Write;4K Q32T1 隨機多工讀寫速度為 154.15 MB/s Read、162.77 MB/s Write;4K Q1T1 隨機多工讀寫速度為 39.30 MB/s Read、48.94 MB/s Write。

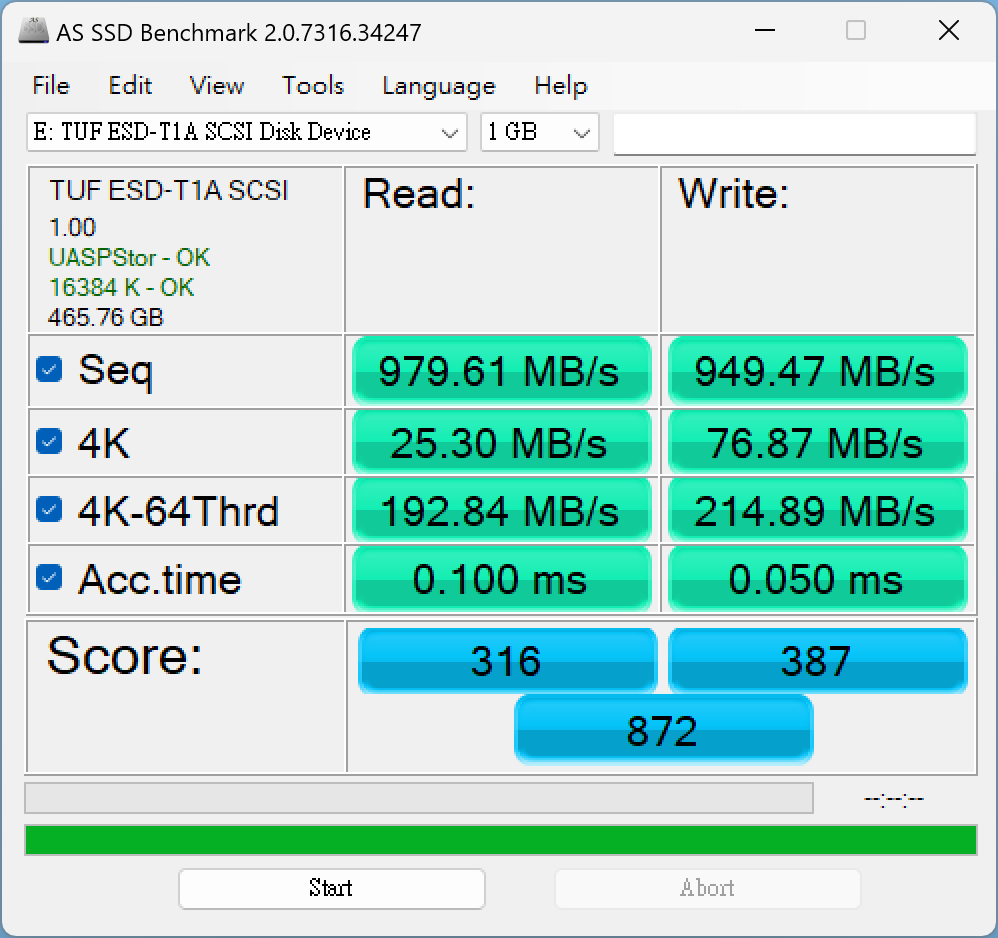

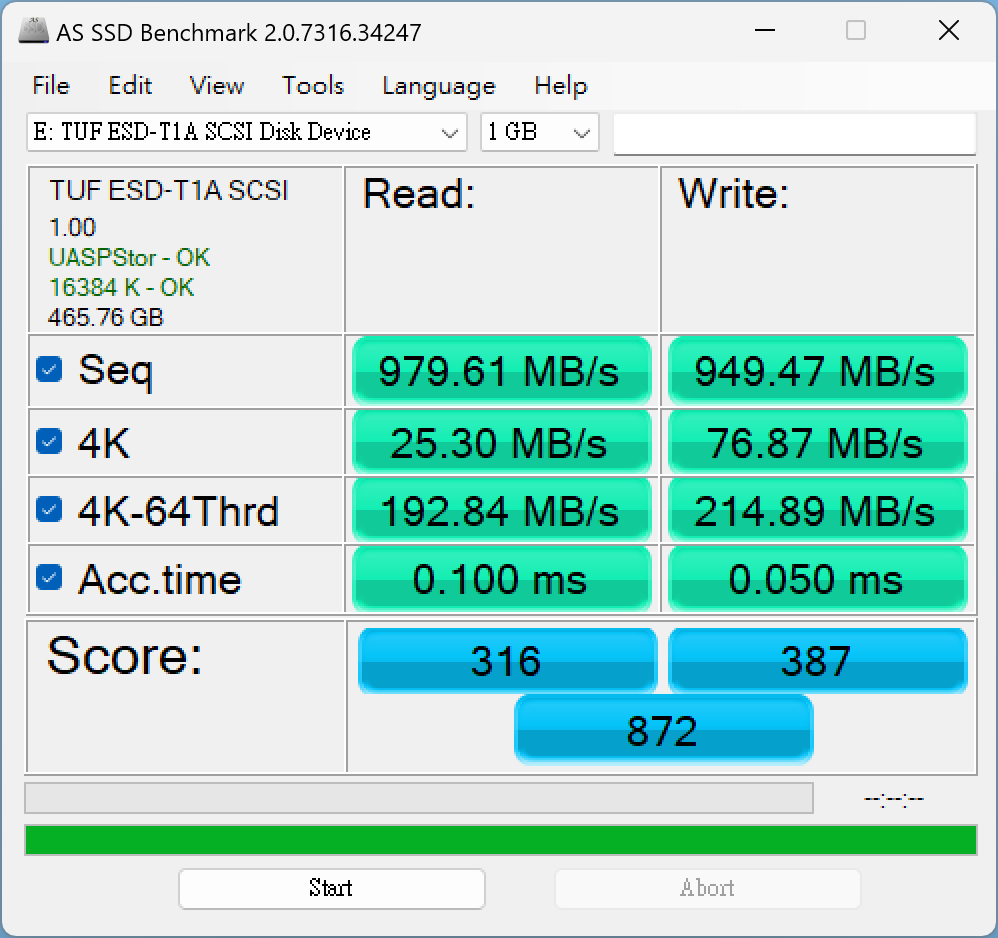

AS SSD Benchmark 測試:

AS SSD Benchmark 同樣是現時業界測試 SSD 的主要基準之一,在不使用系統內存加速為前提,透過測量讀取及寫入 1GB 的大型檔案去測試 SSD 各方面的讀寫效能與速度。

Cooler Master Oracle AIR 於 AS SSD Benchmark 的性能基準得分為 725,其中讀取表現得分為 275 、寫入表現得分為 301,而佇列深度數值為 64 的 4K 隨機讀寫效能為 151.07 MB/s Read 及 164.32 MB/s Write。

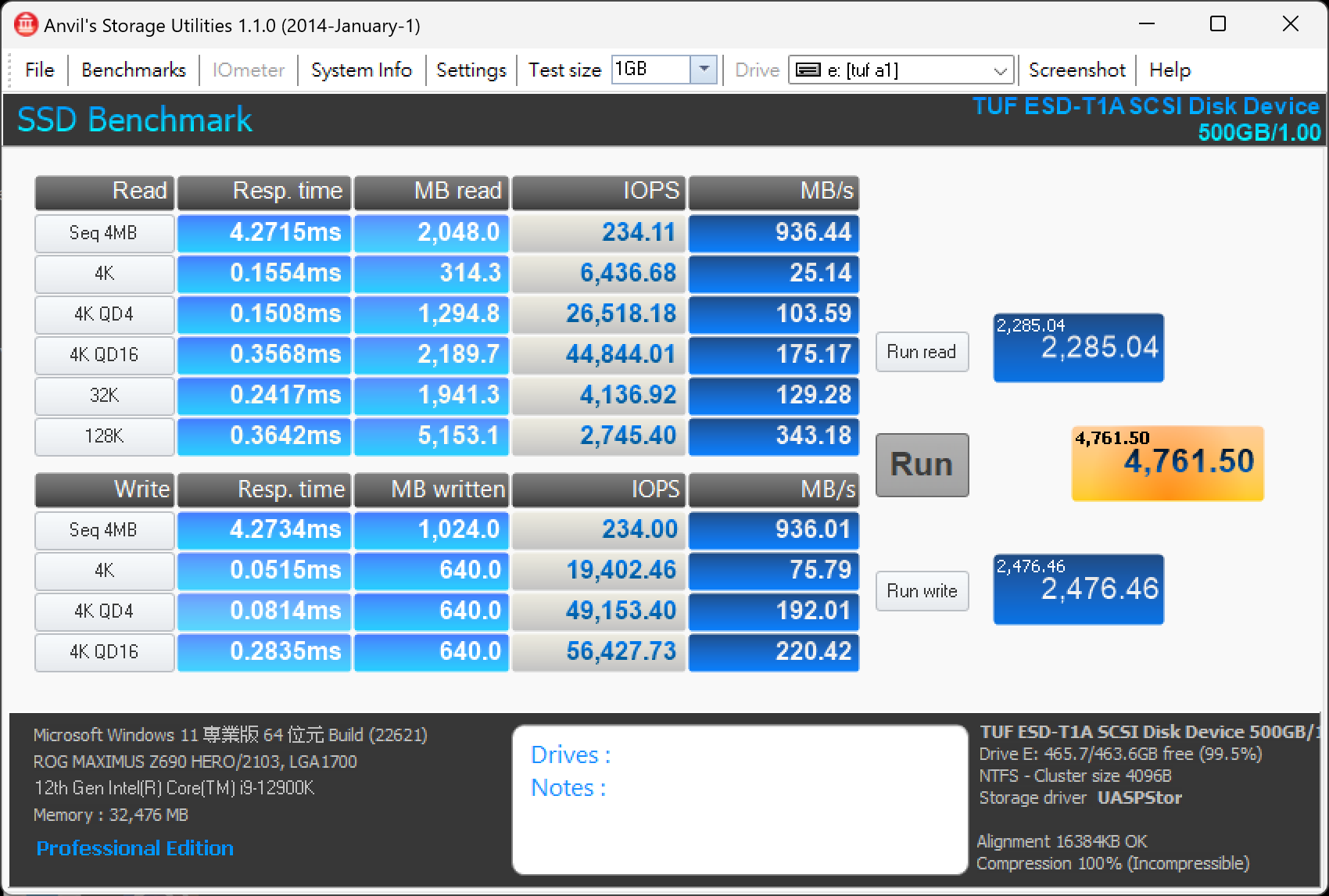

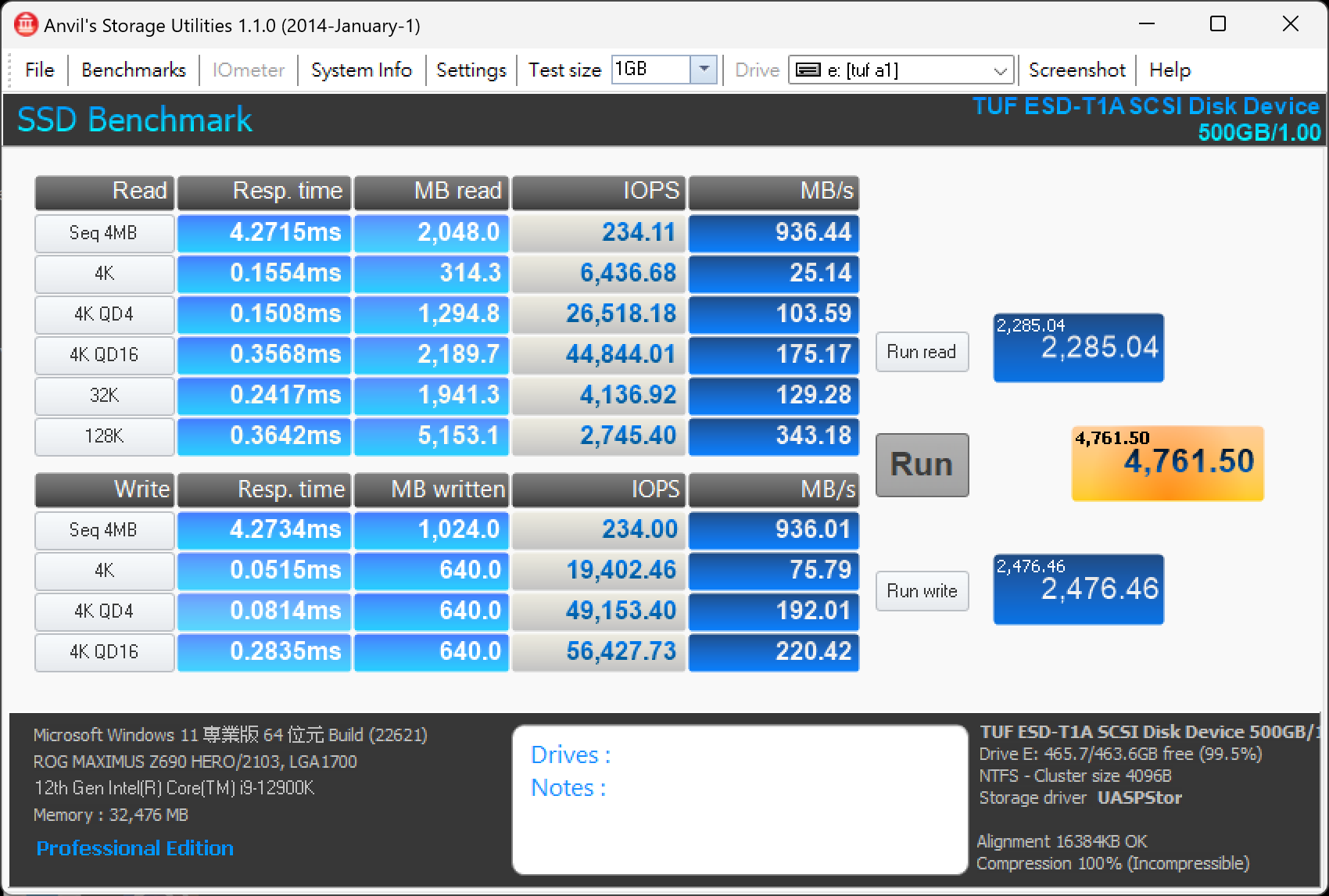

Anvil's Storage Utilities 測試︰

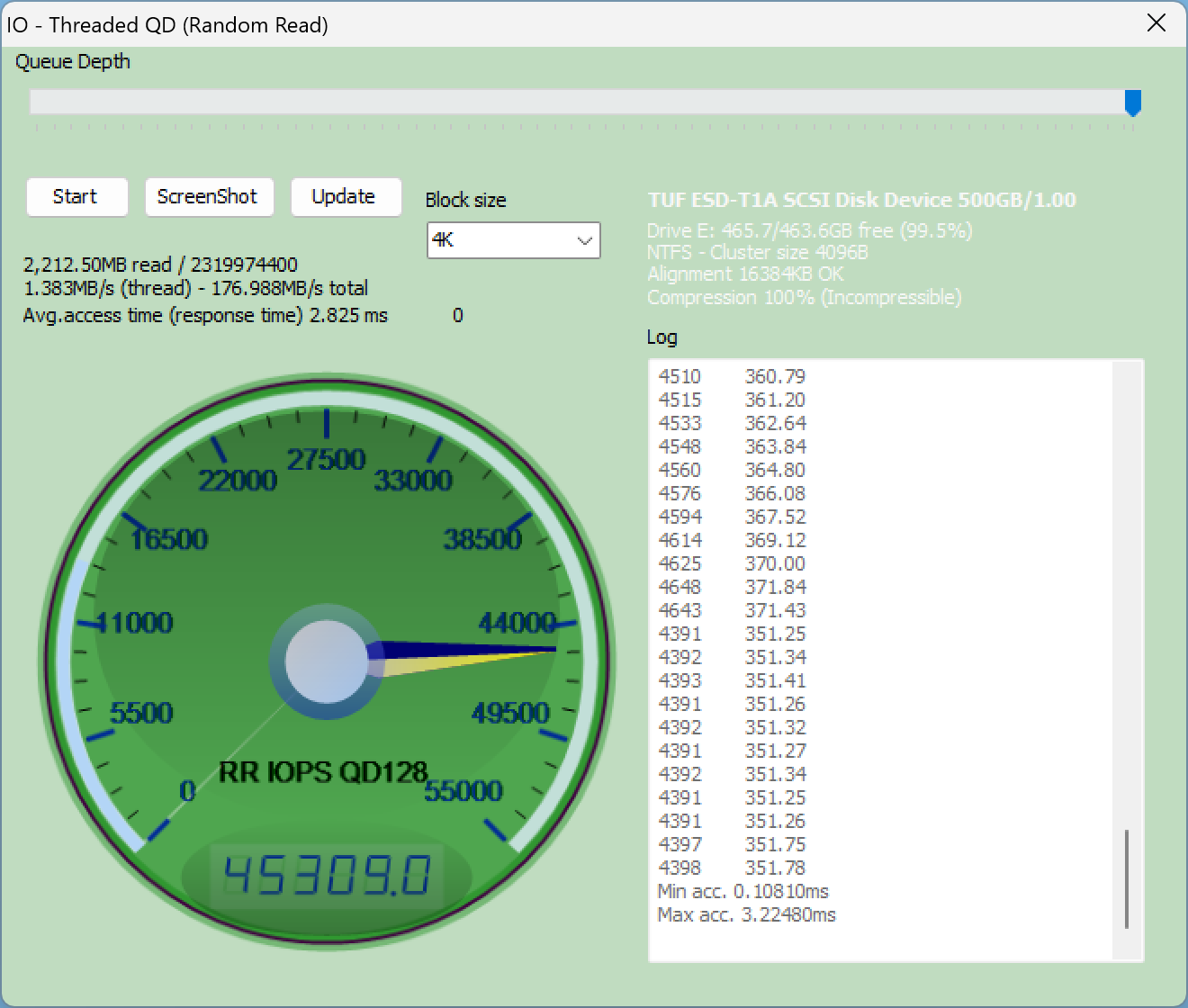

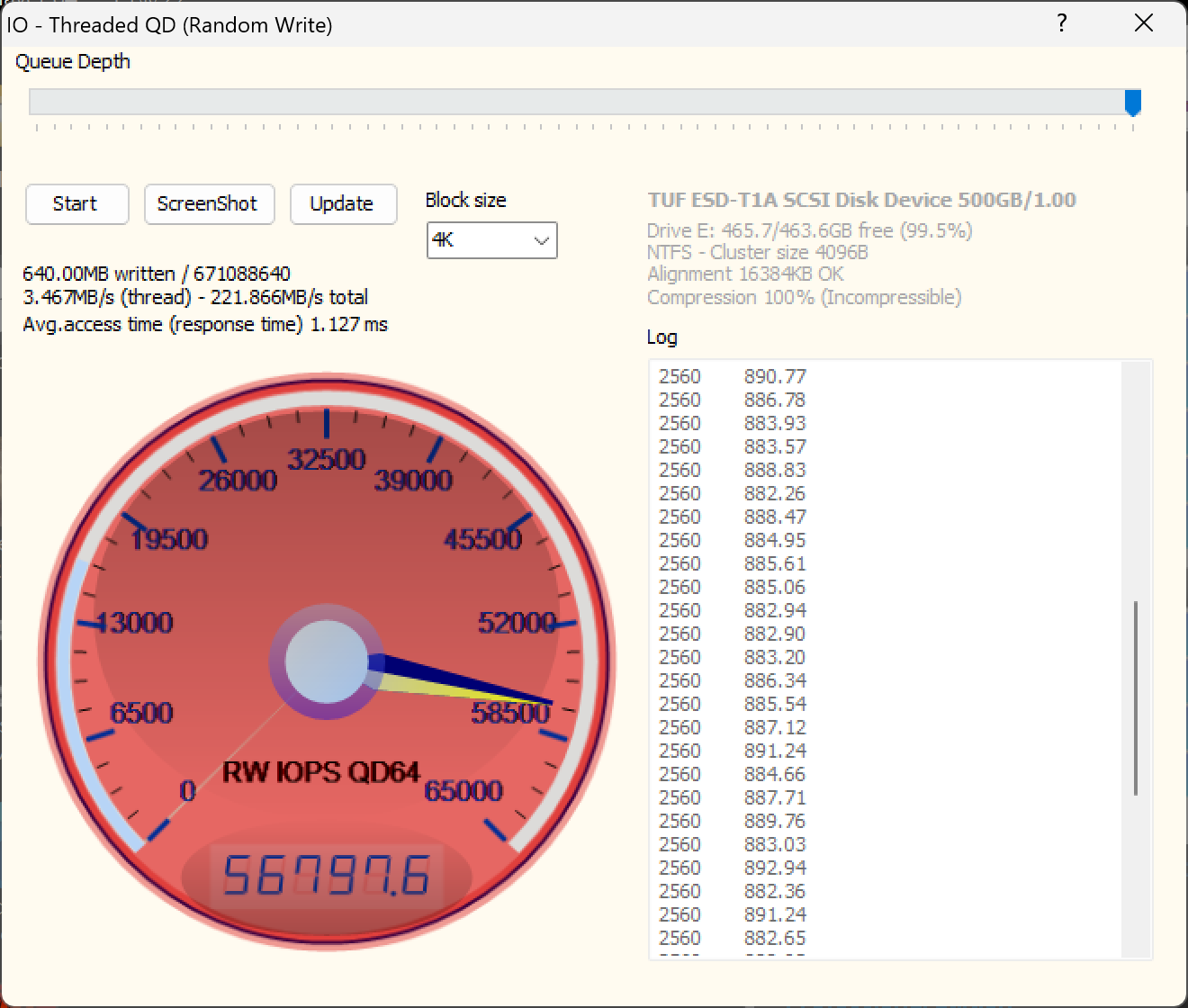

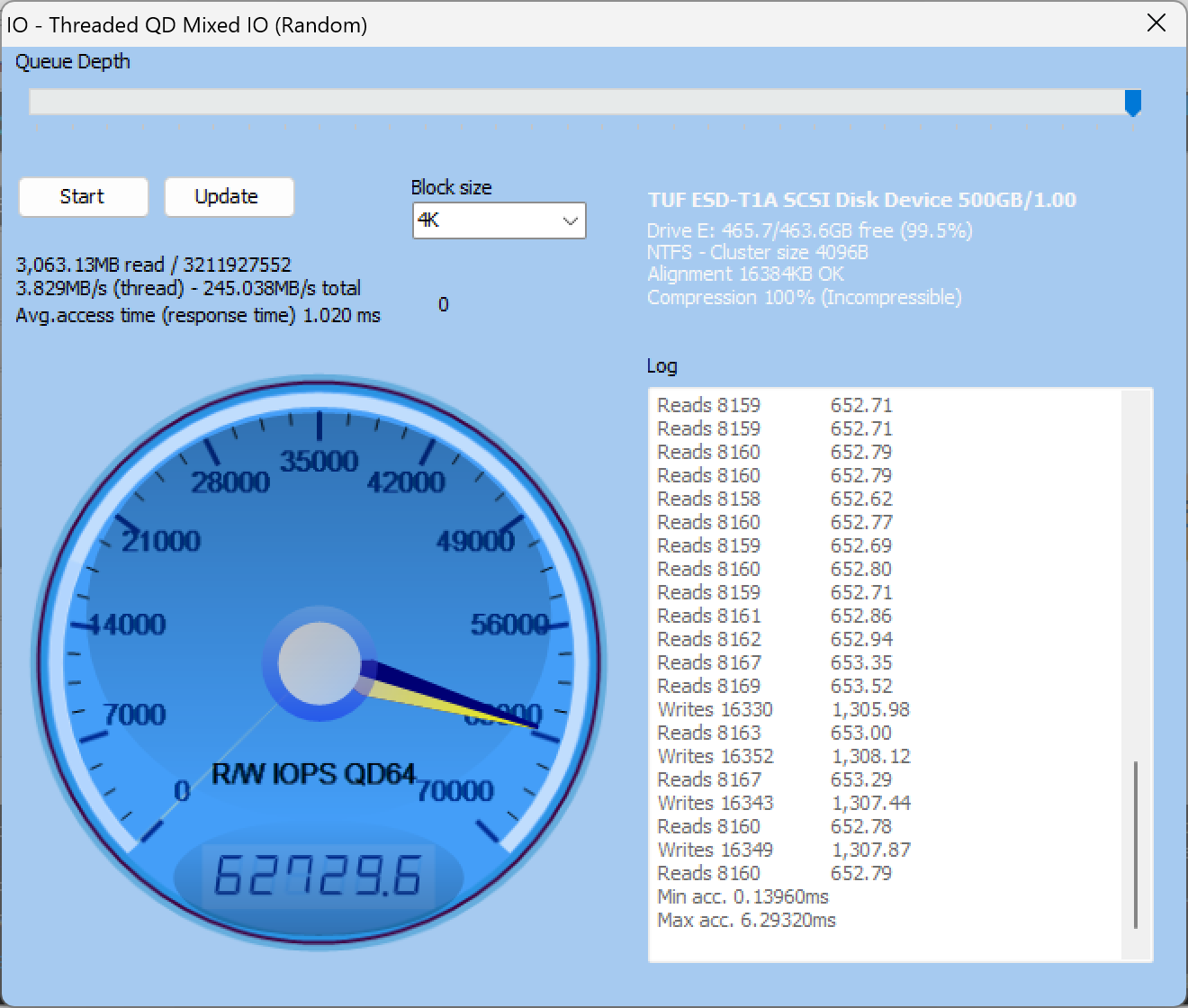

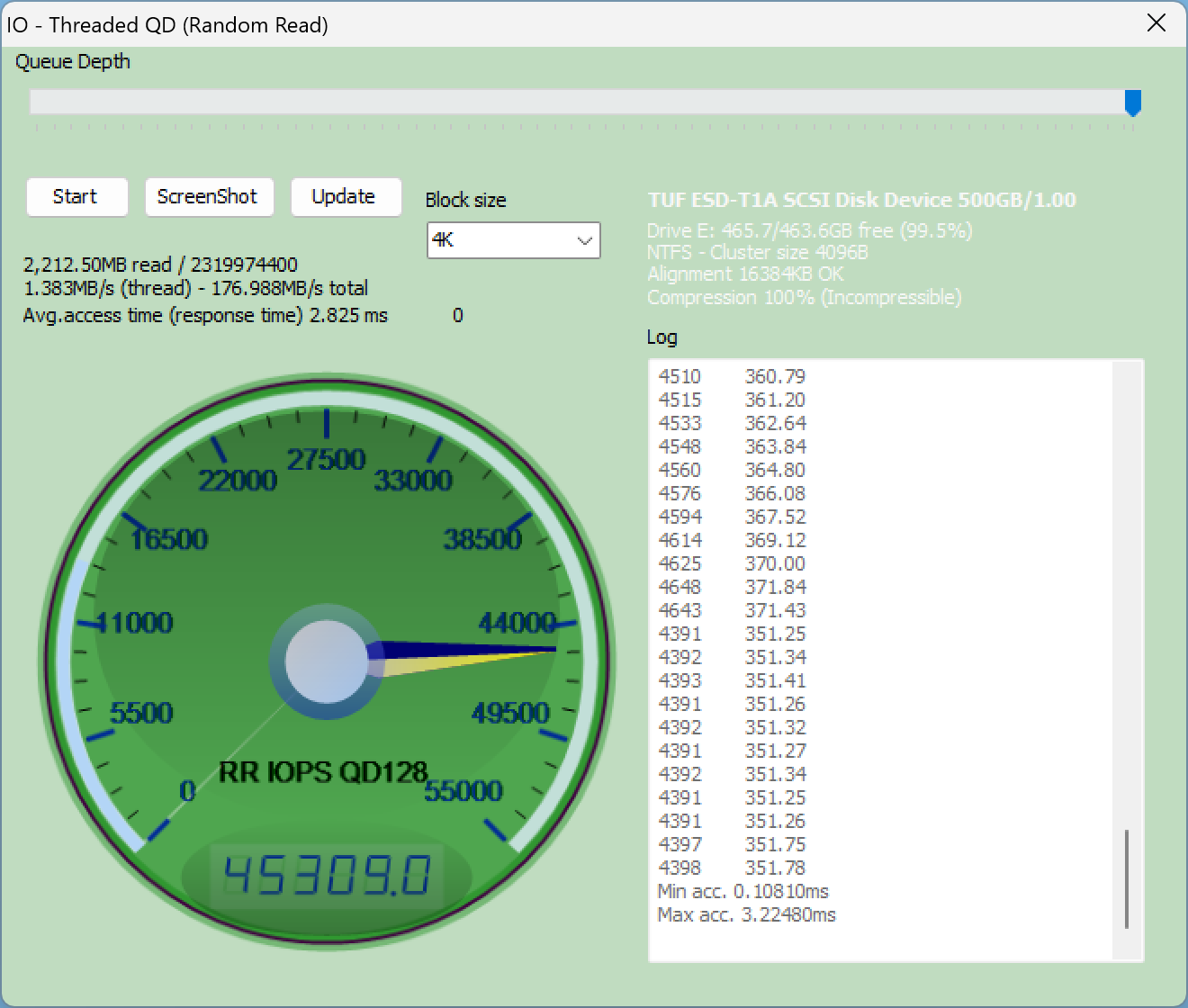

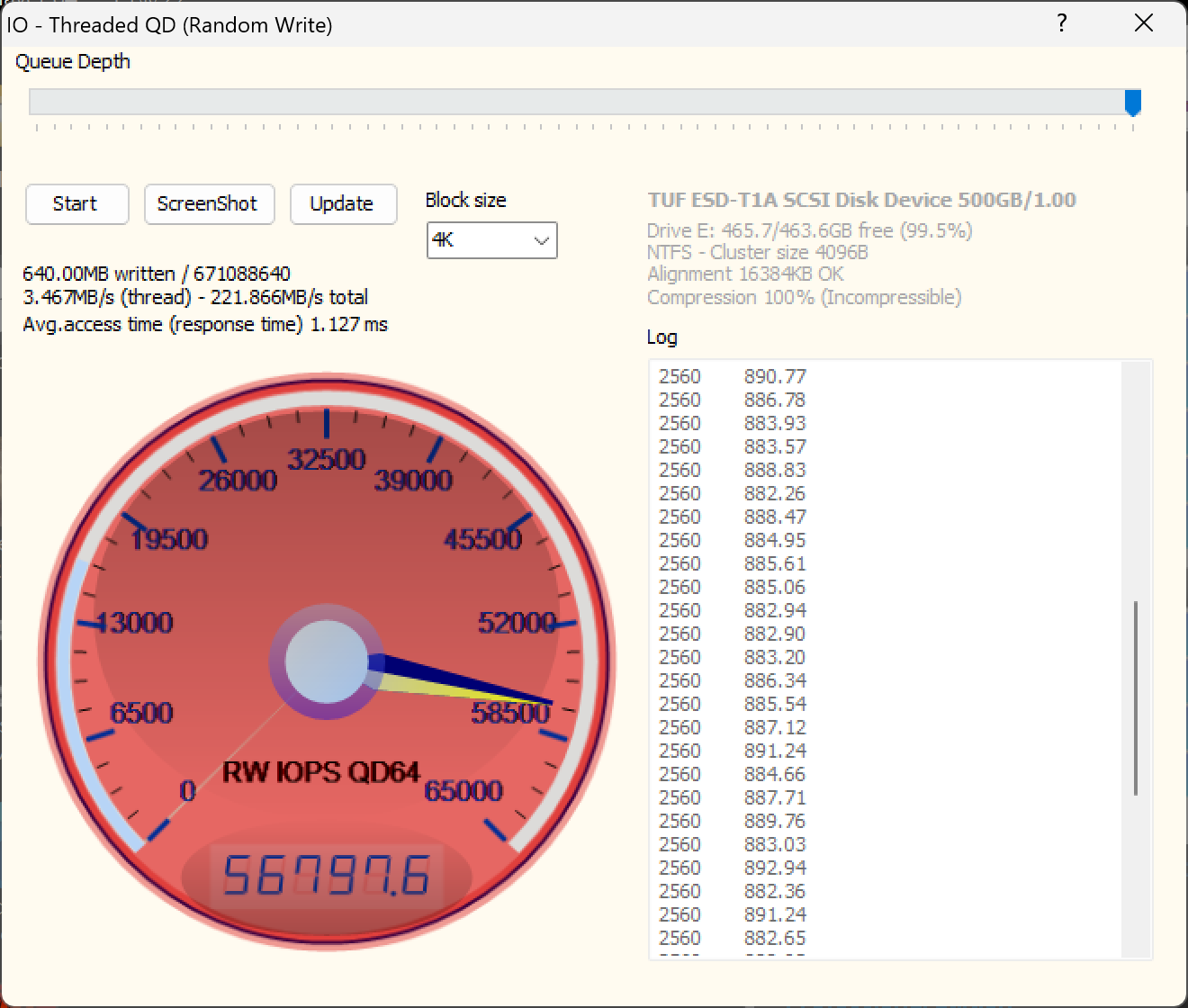

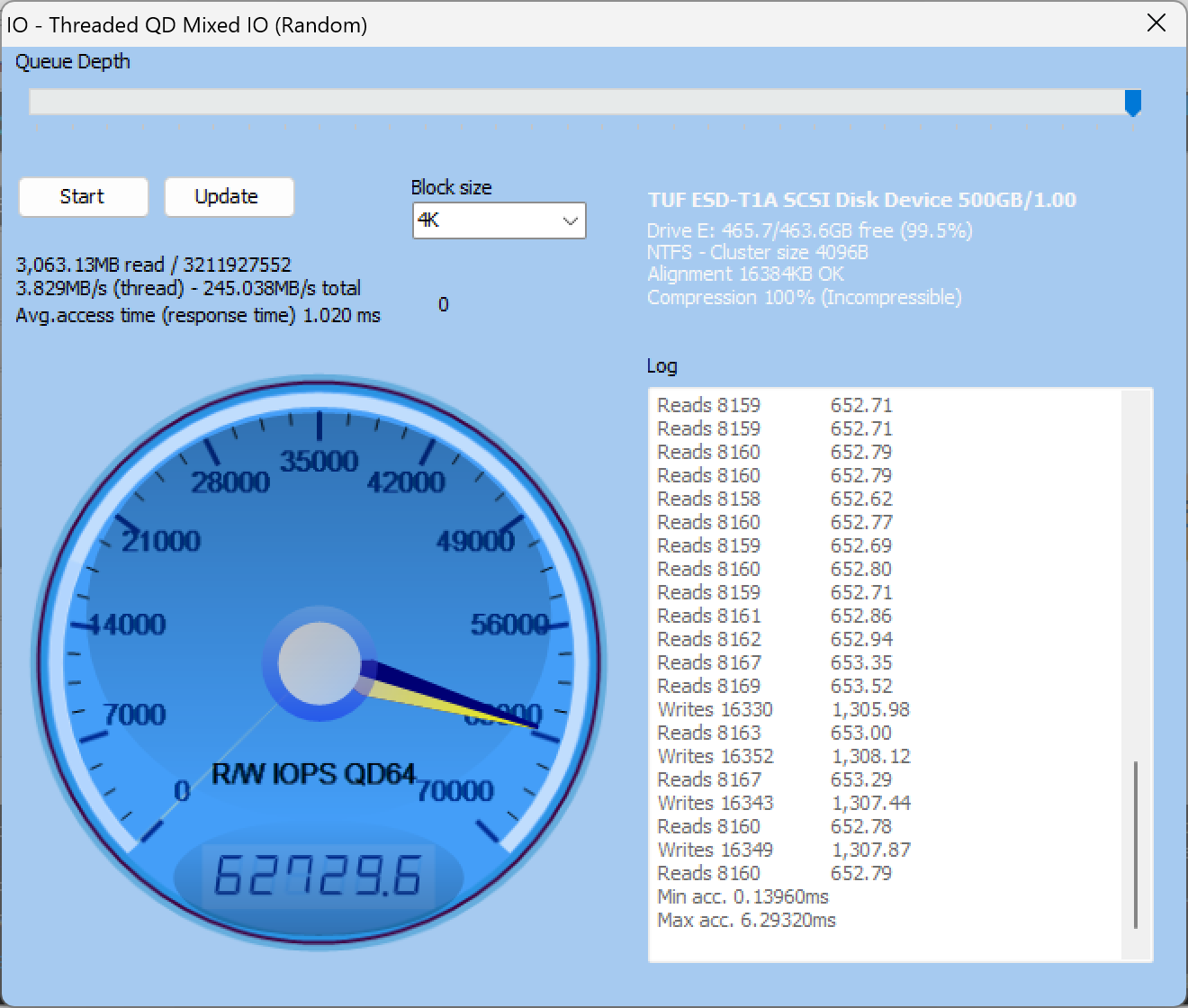

Anvil's Storage Benchmark 是一套專業的磁碟性能測試軟體,其內建了 IO Threaded 測試程序,可分析磁碟 4K 32 佇列深度的多工讀取、寫入及混合讀寫的 IO 性能。

主要受限於 USB 3.2 Gen2 介面的瓶頸限制,連續讀取性能大約在 950~1000MB/s 之間,連續寫入性能則為 850MB/s~950MB/s 之間,4K 隨機讀寫是考驗 Realtek RTL9210B-GC 的處理能力,4KQD16 讀寫性能大約在 39,000~42,000 IOPS,以 USB 外置儲存盒來說表現十分合格。

ASUS TUF Gaming A1 M.2 SSD 外接盒

售價︰HK$438

查詢︰ASUS Hong Kong (3582-4770)

編輯評語︰

TUF Gaming A1 M.2 SSD 外接盒賣點就係堅固、三防,對於帶出街嘅用家,最怕就係唔小心跌一跌落地,然後壞咗咩 DATA 都無晒,呢隻通過 MIL-STD-810H 516.8 Procedure IV 軍規又有 IP68,小編都掟成咁都無事,而且厚重嘅鋁金屬散熱表現一流,HK$438 買個安心抵畀啦。

Adblock test (Why?)

TOUGH !! 10Gbps、軍規三防ASUS TUF Gaming A1 M.2 SSD 外接盒 - 電腦領域

Read More